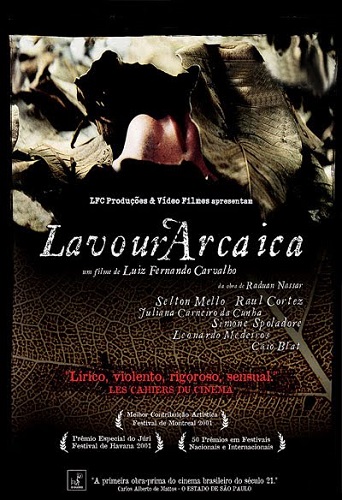

Com Lavoura Arcaica, Luiz Fernando Carvalho vence o desafio de levar a literatura de Raduan Nassar para o cinema

Quando foi publicado, em 1975, Lavoura Arcaica provocou um impacto raro na história da literatura contemporânea brasileira. Não havia nada tão original em prosa desde Clarice Lispector, e o jovem escritor Raduan Nassar mostrava então, com um vigor que parecia perdido em meio a anos confusos, uma sofisticação narrativa que oscilava entre o lirismo e a dramaticidade de longos diálogos para contar o segredo mais terrível de uma família de origem sírio-libanesa, vivendo milenarmente (é a sensação que se tem) de lavrar a terra e pastorear rebanhos.

Vinte e seis anos depois, essa espécie de antissaga, que põe em xeque a solidez da sabedoria patriarcal do Oriente, chega neste mês aos cinemas do país, depois de quatro anos de filmagens, pela mão do cineasta estreante Luiz Fernando Carvalho, que até havia pouco era conhecido apenas pela direção de novelas como Renascer e O Rei do Gado e especiais como a minissérie Os Maias, baseada em Eça de Queiroz, e Uma Mulher Vestida de Sol, da obra de Ariano Suassuna. O que não deixa de ser irônico: para ser fiel a sua magistral fonte literária, o diretor e também roteirista teve de abrir mão do naturalismo televisivo e recorrer a um conjunto de outras linguagens – da fotografia à música, da fala à dança, da narração às artes plásticas – que o cinema pode abarcar. Diante disso, pode-se dizer que Carvalho filmou o que parecia impossível: não uma história apenas, mas também um modo perfeito de narrá-la.

É justamente nessa impossibilidade de usar a palavra impressa que se evidencia a competência de Carvalho em manejar a pura literatura de Raduan. Desde o início, na subjetividade extrema do personagem central, André (Selton Mello), que foge da casa da família depois de cometer incesto com a irmã Ana (Simone Spoladore) e é encontrado num quarto de pensão ordinária pelo irmão mais velho, Pedro (Leonardo Medeiros). “Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto; róseo, azul ou violáceo, o quarto é inviolável; o quarto é individual, é um mundo, quarto catedral, onde se colhe, de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero (…).” O que se ouve é um narrador em off (o próprio Carvalho, não Selton Mello), o que se vê é um corpo esquálido no chão, seminu e com rosto encovado como face pincelada em um quadro de Caravaggio. Masturba-se. É apenas o início.

Segue-se o diálogo-confissão de André com Pedro, num ambiente de sombras que traduz, nos closes do vinho e do mobiliário ordinários, a perturbação dos personagens. O contraste com o cubículo claustrofóbico vem pela memória: abertas as venezianas, volta-se ao passado anterior a toda dor e culpa, de luz plena, em tomadas amplas e panorâmicas de cores tão poderosas quanto a paisagem de um Van Gogh – campos semeados sob um céu azul. É a fazenda da família, pasto das ovelhas, dos galpões onde o menino André brincava, da relva de folhas secas onde ele se enterrava, pés descalços.

O efeito do contraste pictórico acaba sendo favorecido pela própria estrutura narrativa do livro, até o ponto em que André e Pedro voltam juntos para a fazenda. Mas, antes disso, o jogo é todo das câmeras e das luzes, alternando o presente sufocante com flashbacks do passado. Do mesmo modo, é assistindo à primeira dança do ventre de Ana que se pressente a tragédia. Que nascerá da beleza do seu corpo no ritmo da música oriental, em meio à festa e à confraternização da família. Ela não diz uma única palavra, nem mesmo depois da volta de André, quando o abismo se abrirá em razão da mesma dança. As únicas diferenças, entre esse início e o fim da história, serão detalhes, adereços do mundo sujo por onde André havia percorrido em sua fuga, longe do seio da família. “(…) e magnetizando a todos, ela roubou o lenço branco de um dos moços, desfraldando-o com a mão erguida acima da cabeça enquanto serpenteava o corpo, ela sabia fazer as coisas, essa minha irmã, esconder primeiro bem escondido sob a língua sua peçonha e logo morder o cacho de uva que pendia em bagos túmidos de saliva enquanto dançava no centro de todos, tumultuando dores (…)”, escreve Raduan no romance, quase como se narrasse a cena do filme, tão grande é a sincronia entre um e outro.

TEATRALIDADE

Desafio igual, ou maior, eram os diálogos – longos, difíceis e pesados. Para não repetir o erro de Aluízio Abranches na filmagem de Um Copo de Cólera (1998), segundo e último romance de Raduan, Carvalho tinha de ser exato na escolha da linguagem e do estilo da interpretação: no lugar do suposto realismo e do jogo infantil de câmeras que se vê amiúde, adotou, ostensiva e mais do que adequadamente, o tom teatral próprio das tragédias. Pois é exatamente disso que se trata: ao lado de sua força literária, Lavoura Arcaica sugere, nos seus arquétipos, uma dimensão psicanalítica que, não importa se voluntária ou involuntariamente, recobre essa parábola do filho pródigo que não esconde o lado negro e trágico da natureza humana.

Com o elenco que tem, essa teatralidade cuidadosa produz cenas memoráveis. A mais forte delas acontece após a consumação do incesto, na tranquilidade que se desfaz diante da noção esmagadora da perda e do nefando. “(…) eu que não sabia que o amor requer vigília: não há paz que não tenha um fim, supremo bem, um termo, nem taça que não tenha um fundo de veneno (…).” Como que possuído por um demônio, André segura seu sexo diante da irmã que chora e reza na pequena capela da fazenda. Atrás dele, durante toda a cena, um oratório rústico, uma santa mal-iluminada por uma pequena vela. Tanto nessa quanto em outra cena, na conversa com o pai (Raul Cortez), os recursos cinematográficos – tão potencializados nas passagens mais subjetivas – são simplificados ao máximo: duas câmeras fixas, uma em cada personagem, alternando-se, apenas seguindo as palavras. Que são mais que suficientes: “(…) não basta o jato da minha cusparada, já sinto ímpetos de empalar teus santos, de varar teus anjos tenros, de dar uma dentada no coração de Cristo!”, grita André depois de implorar a salvação, o assentimento que nunca receberia de Ana nem de ninguém.

Não é um filme fácil. Durante as suas 2h50 de duração, o desafio é o de acompanhar a trajetória desse anti-herói trágico – “joguete do destino” ou, nas suas próprias palavras, portador de uma marca, uma chaga, de nascença. Mas não se pode atribuir nada ao imponderável. Toda a razão e desrazão estão ali, na grande e numerosa família, ocultas sob a ternura extrema da mãe (Juliana Carneiro, esplêndida), a primogenitura de Pedro, a terra generosa, a autoridade sempre recorrente, nos castigos de infância e nos ensinamentos e fábulas do pai, contadas à luz de um lampião.

“(…) foi um milagre, querida irmã, descobrirmos que somos tão conformes em nossos corpos, e que vamos com nossa união continuar a infância comum, sem mágoa para nossos brinquedos, sem corte em nossas memórias, sem trauma para a nossa história; foi um milagre descobrirmos acima de tudo que nos bastamos dentro dos limites de nossa própria casa, confirmando a palavra do pai de que a felicidade só pode ser encontrada no seio da família.” Esse, o erro fundamental que se sugere, origem de todo o mal e de toda a esperança de bem, de uma paz impossível, na história do “filho torto” em busca de seu lugar na lavoura onde todos têm o seu quinhão.

BRAVO!, outubro de 2001

© Almir de Freitas